交通机器人融合创新研究院

交通机器人融合创新研究院(简称:交通机器人研究院)瞄准未来交通科技和区域经济社会发展需求,以加快建设交通强国和制造强国为统领,立足重庆市“416”科技创新布局和“33618”现代制造业集群体系,以“高科技锚定技术极限、高视野对标国际前沿、高目标服务产业跃迁”为起点,聚焦交通场景机器人技术创新需求,以机器人市场应用为突破口,抢占交通机器人技术制高点,驱动千亿级智能装备产业集群升级,创建具有行业与区域特色的交通领域“机器人+”应用场景,为未来交通科技发展提供重要支撑。研究院以“立足交通机器人细分领域,引领未来交通技术变革”为使命,构建共性技术支撑与场景专属创新并行的研发体系,研发多品类、谱系化、模块化交通机器人矩阵,形成“基础研究-场景验证-标准输出-产业反哺”创新闭环,打造“智能化、国际化、工程化、标准化”的交通机器人创新高地与成果转化基地。研究院拥有包括交通运输部青年科技英才、重庆市科技创新领军人才、重庆市巴渝学者、重庆市学术技术带头人后备人选在内的固定成员46人,其中教授18人,副教授20人。交通机器人研究院院长由校党委常委、副校长董绍江担任,常务副院长由机电学院副院长陈仁祥担任。

研究院布局交通工程智能机器人关键共性技术、交通基础设施建养机器人研发及应用、交通装备智能运维机器人研发及应用三大方向,研发道路交通、水路交通、轨道管道交通、交通工程及未来特种机器人。主要研究内容如下:

1、交通工程智能机器人关键共性技术

面向交通工程重大需求,开展机器人新构型设计、驱传控一体化动力模组、高性能感知部件、环境自主感知与控制等研究,攻克高功率密度模组、高灵敏度高分辨率高精度传感部件、复杂环境跨域自适应控制等关键技术,支撑交通工程智能机器人研发与应用。

2、交通基础设施建养机器人研发及应用

面向桥梁、隧道、港口等交通基础设施建管养重大工程需求,开展特种机器人设计与系统集成、智能建造技术、智能化监检测技术等研究,攻克跨域多模态设计、复杂环境感知定位与智能控制等关键技术,提升交通基础设施建养智能化水平。

3、交通装备智能运维机器人研发及应用

面向交通装备安全服役与长寿命运行需求,开展交通装备健康监测与故障诊断、健康管理与智能运维等研究,研发交通装备健康监检测系统、交通装备(轨道车辆、工程装备、船舶等)运维机器人,有效提升交通装备运维智能化水平。

主要科研成果如下:

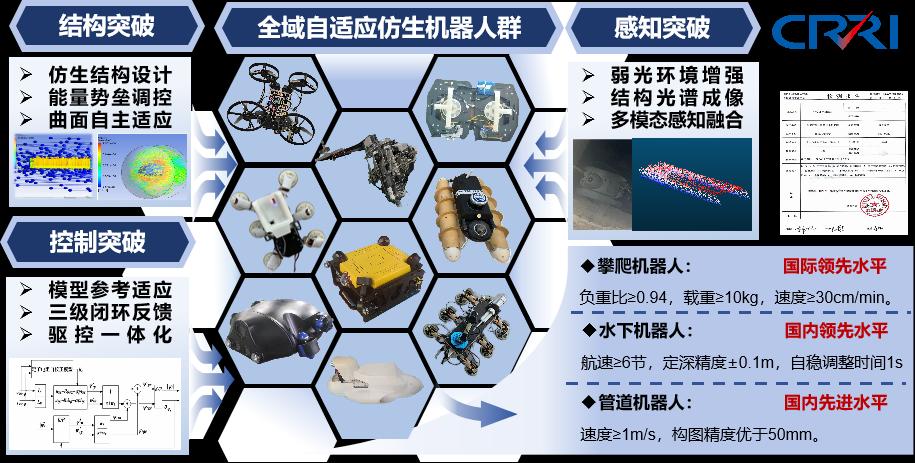

1、桥梁智能仿生爬壁机器人研发及应用

面向交通基础设施的非结构化场景检测,构建“仿生机构-智能感知-群智控制”三位一体的技术体系,以系统性突破检测可达性、感知精度和协同控制三大瓶颈,形成了全域自适应的仿生机器人集群设计、高精度多模态融合感知、机器人集群的高效协作和快速响应等关键技术,实现了多场景下的工程应用。承担国家、省部级项目10余项,发表学术论文40余篇、授权发明专利13件,软件著作权3件,获中国公路学会科学技术二等奖。

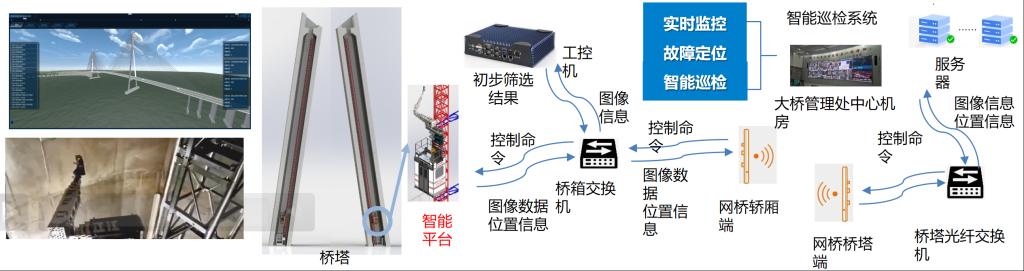

2、特大桥梁智能检养装备与机器人

面向特大桥梁塔内、梁底、梁内智能检养需求,提出了加权在线样本更新和改进转换模型的目标识别跟踪方法,实现了目标长时跟踪与检测,研发了特大桥梁检养智能装备与系统,在苏通大桥、深中通道实现示范应用。获中国公路学会科学技术奖二等奖,特大桥塔内智能巡检装备(SC200 系列)评价为国际先进,承担科研项目5项,发表SCI/EI检索论文30余篇、授权发明专利9件、软著6件。

交通新能源材料与装备研究院

重庆交通大学交通新能源材料与装备研究院(简称:“交能材”融合院)的成立,是响应全球能源革命、服务国家“双碳”和交通强国战略、破解产业技术瓶颈、赋能区域经济升级的重要举措。充分发挥交通新能源材料与装备相关学科及研究领域的综合优势,以重大科研任务为牵引,以成果转化机制改革为动力,以协同创新为抓手,持续推动重大标志性成果产出,提升学校科技创新效能,努力将研究院打造成为交通新能源材料与装备研发高地、青年科技人才培养基地、综合性科技创新与成果转化平台,为学校服务和融入国家及区域重大战略、塑造发展新动能新优势提供重要动力和强力支撑。研究院依托材料学院、航空学院、航运学院相关研究团队组建。现有专职教师22人,其中,博士占比100%,教授占比45.5%,副教授占比31.8%,45岁以下占比77.3%;省部级及青年人才12人(19人次),具有海外经历人员10人。“交能材”融合院院长由重庆交通大学原党委副书记郑旭煦担任,常务副院长由材料学院关伟担任。

研究院在绿色能源催化转化材料与氢能技术、高安全高能量储能电池材料与动力系统、交通新能源装备集成等领域形成一系列关键技术:

1、绿色能源催化转化材料与氢能技术

重点开展节能电解海水制氢与相关电极材料制备技术、半导体及多酸光催化制氢材料设计、热催化碳氢化合物解聚胺化/重整制氢材料、热催化生物质高质转化催化材料、单原子催化剂宏量制备与CO2还原定向转化技术、CO2电催化剂设计与反应环境调控、光催化活性位点精准构筑与表界面反应调控机制及NOx资源化利用等研究。

2、高安全高能量储能电池材料与动力系统

重点开展高倍率锂电池高镍三元正极和碳硅负极材料制备及电池储运技术、高能量锂电池-磷酸(锰)铁锂和锌电池-钒基材料结构调控和储能机制、锂/钠离子电池硅碳负极材料、火安全锂离子和锂硫电池材料体系设计、智能感应主动灭火高分子复合材料的构筑及应用、动力电池热失控机理和热蔓延及抑制等安全管控、宽温域储能与高导热材料制备技术、退役锂电池回收再生磷酸(锰)铁锂正极材料、退役锂电池电池级锂镍钴锰盐再生利用等研究。

3、交通新能源装备集成

重点开展镍基功能材料、燃料电池器件及系统(质子交换膜、固体氧化物燃料电池)、船舶新型燃料动力系统设计与关键性能调控理论研究、船舶物理储热储冷与电化学电池联合调控机制和策略、航空氢电混合动力系统建模与控制技术、光电响应换能器结构设计和批量化制备及应用等研究。

研究院围绕“交通新能源材料与装备”领域,主要科研成果如下:

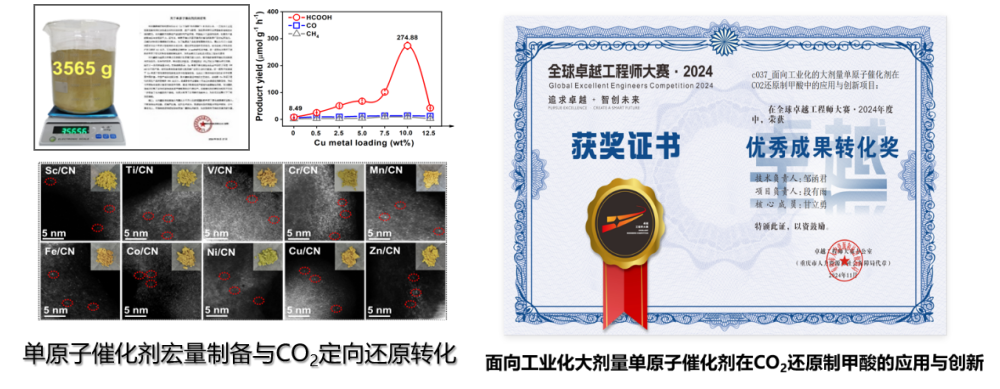

1、单原子催化剂宏量制备与CO2还原定向转化技术

开发了一种金属配位策略能有效合成单原子催化剂,单批次合成3.5 kg、高负载(0.1wt~10wt%)、10种金属元素适用,成本低至0.23元/克。开发了一种绿色清洁燃料生产技术,以CO₂制甲酸为例:实验室日产量 900 mL,选择性超过99%。该技术可适用于甲烷、甲醇等其他清洁燃料生产,助力“双碳”目标。

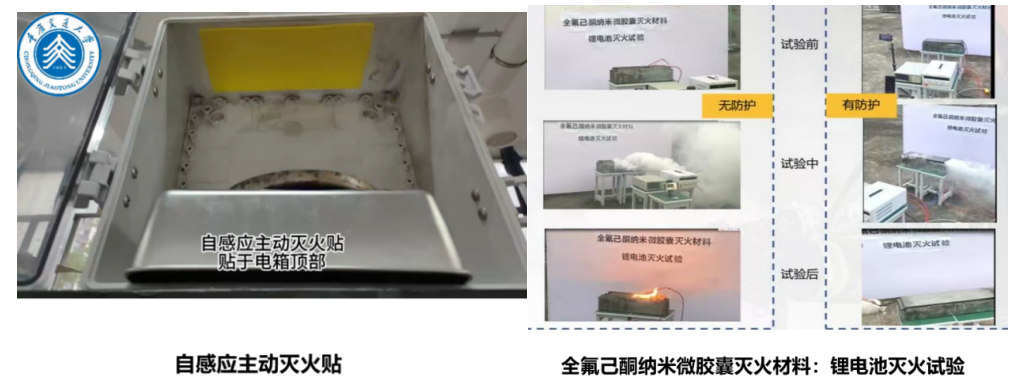

2、智能感应主动灭火高分子复合材料的构筑及应用

提出并验证了智能感应主动灭火高分子复合材料在储能电池火灾极早期自主感知及快速灭火的多重作用机理,包括化学抑制、热吸收、氧气稀释与保护层形成。构建了针对储能电池局部温升与微弧放电等前兆的多尺度、实时感知系统,实现火灾响应时间控制在5秒以内。开发基于微纳米胶囊封装的全氟己酮快速释放技术,确保低温触发下高效灭火,显著降低火灾蔓延风险。

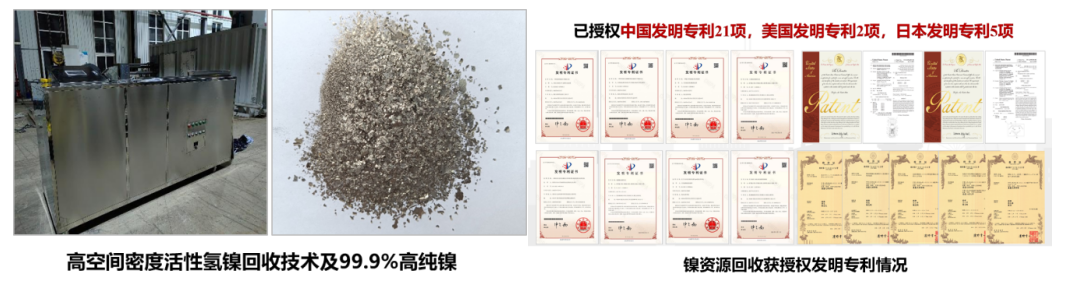

3、镍资源循环与镍基新材料

采用自主研发的高效催化活性氢还原技术,以电镀镍废水和锂电池回收的镍盐为原料,制备产品纯度高达99.9%以上的单质镍金属、低熵合金、高熵合金等系列产品。提出了基于高空间密度活性氢的镍回收理论,研发了面向高纯镍有效生成的靶向破络技术,开发了高纯镍回收智能装备及其动态调控策略。

通道·经济系统融合创新研究院

通道·经济系统融合创新研究院(简称:通道经济产业院)主动回应全球经济变革和国际通道发展趋势,以服务“一带一路”、西部陆海新通道、国家战略腹地建设等重大战略为使命,以“突破传统研究边界、引领交通经济融合发展、构筑战略决策支撑体系”为目标,以解决通道经济现实问题为抓手,以推进跨学科深度融合为实施路径,统筹整合经济管理、交通运输、人工智能等优势研究领域,构建“理论创新—技术突破—政策咨询—人才培养”四位一体协同创新体系,持续产出引领性理论成果和创新性解决方案,着力打造一流的通道经济创新高地、跨学科研究孵化基地、复合型人才培养基地,为学校实现差异化发展和创新突破提供强劲动能。研究院目前拥有研究成员26人,其中教授10人,副教授10人,讲师6人。通道经济产业院院长由重庆交通大学原副校长黄承锋担任,常务副院长由经管学院王春杨担任。

一、主要科研方向

通道经济产业院聚焦通道经济运行机理、通道产业空间布局、智慧交通网络优化等前沿领域,研究方向如下:

1.通道多方式多模态现代化迭代

2.通道、产业融合发展路径及图谱

3.通道体系、产业链发展与国家安全

4.交通运输与贸易规则一体化

5.通道建设与国内国际双循环

6.通道物流大模型

7.枢纽经济及运行

8.通道建设风险及韧性提升

9.通道物流综合降本增效

10.通道与碳减排

11.通道与新能源

12.新时代交通强国思想及中国生动实践

二、主要科研成果

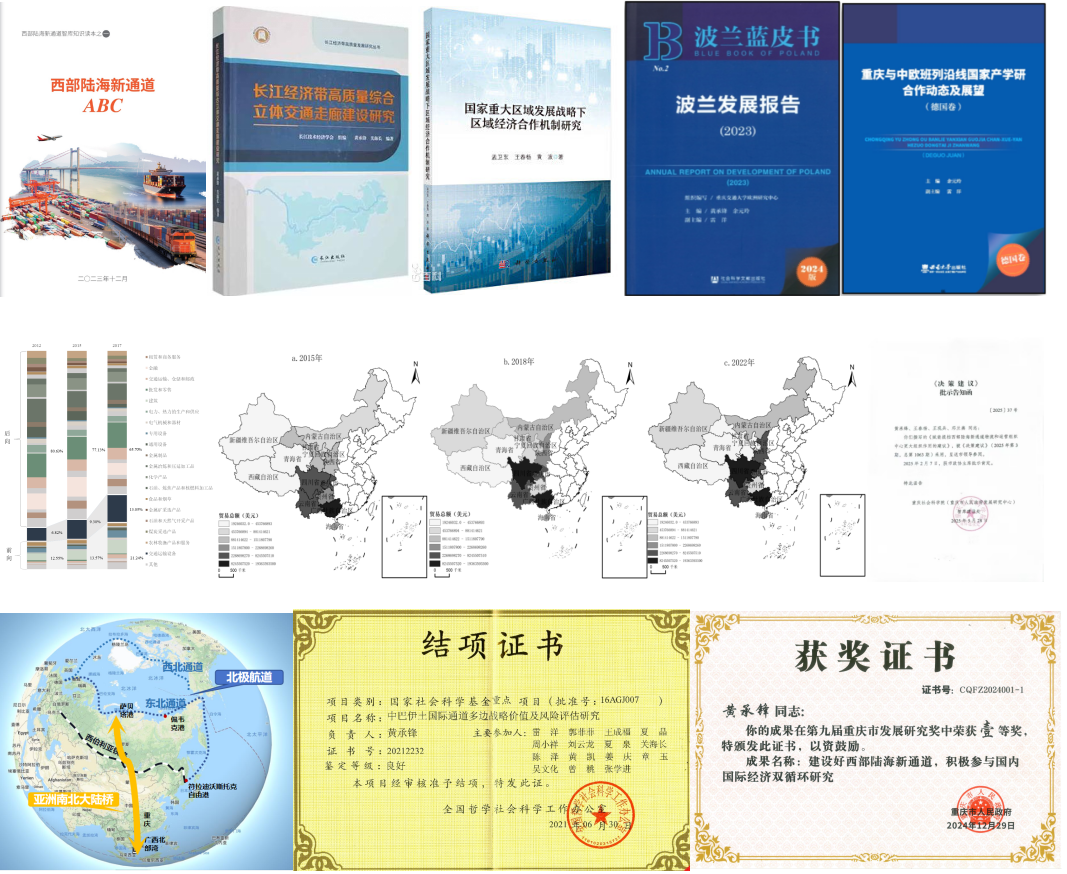

1、“内陆开放型通道经济”系列研究成果,聚焦内陆开放大通道“物流+贸易+产业”联动发展机理和实现路径。测度国际运输通道运输网络、贸易格局和产业结构时空演化特征,科学评价开放通道的多尺度经济社会影响,系统揭示通道物流、贸易和产业联动机制及其对我国“双循环”新发展格局的影响机理,提出通道高质量发展实施路径,提炼“内陆开放新通道经济”理论体系与研究范式。资政报告《建设好西部陆海新通道,积极参与国内国际经济双循环研究》《渝滇缅印度洋通道可行性研究》分别荣获第八、九届重庆市发展研究奖一等奖。多项研究成果和资政报告获国家级、省部级以上领导肯定性批示,并应用于西部陆海新通道、中欧班列、中蒙俄通道、三峡新通道等重大工程实践。出版《西部陆海新通道ABC》《长江经济带高质量综合立体交通走廊建设研究》等科普读物和学术专著,显著提升学校在通道经济领域的学术影响力与社会服务能力。

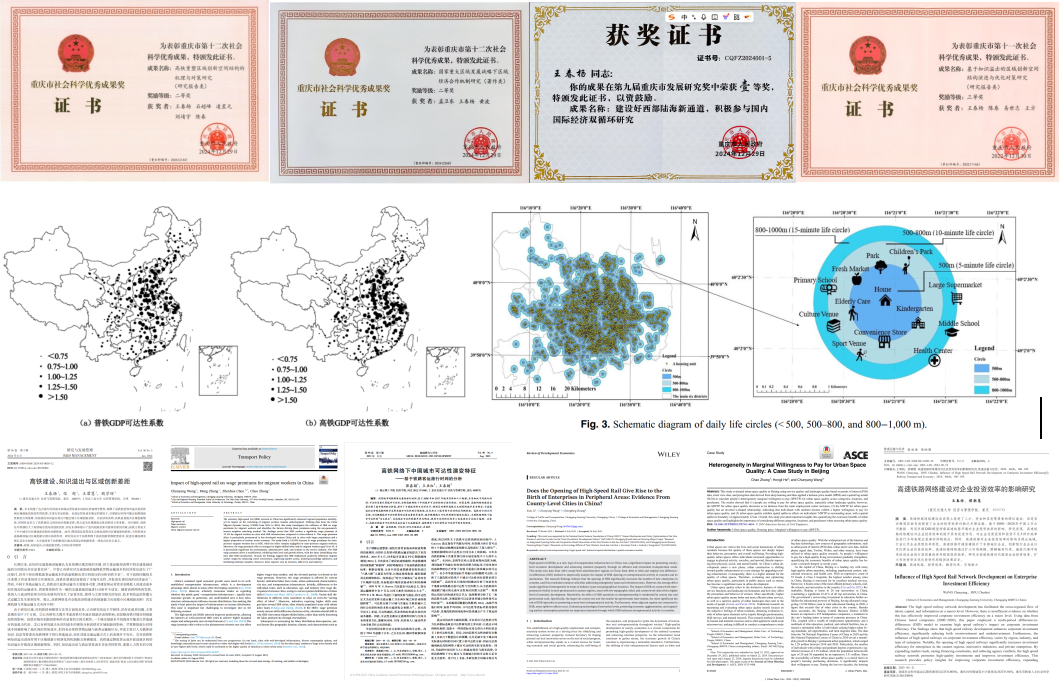

2、“高铁网络与区域发展”系列研究成果,聚焦我国高铁网络建设影响区域经济及其空间结构的机理与效应。系统刻画我国高铁网络及其可达性的时空演化特征,揭示了高铁网络影响交通运输结构、人口和要素流动、区域创新、产业结构转型升级以及城市体系空间结构、城市蔓延等多方面作用机理,从出行公平、工资溢价、收入差距等多角度科学评估高铁建设的福利效应,提出高铁促进城市群、都市圈高质量发展和轨道交通网络优化实施路径。在《Transport Policy》《Transportation Research Part A》《中国工业经济》等高水平期刊发表学术论文30余篇。研究报告《高铁重塑区域创新空间结构的机理与对策研究》《国家重大区域发展战略下区域经济合作机制研究》等成果获重庆市社会科学优秀成果二等奖,多项资政建议获重庆市主要领导肯定批示和国家部委采纳。

轨道-隧道-管道综合交通工程技术融合创新研究院

轨道-隧道-管道综合交通工程技术融合创新研究院(简称:“隧轨管”研究院)积极面向未来交通前沿技术发展和新交通技术需求,锚定“区别传统原始创新、提前切入未来布局、介入未来交通场景、迅速培育新兴方向”的建设目标,以提前布局未来交通领域科技创新为目标,以实现学校科研增量为抓手,以开展非传统性前沿性研究为实施策略,精准推动学校新兴学科布局,实现差异化发展和弯道超车。研究院目前拥有固定成员28人,其中教授12人,副教授15人。通道经济产业院院长由招商局重庆交通科研设计院有限公司项目科技总监蒋树屏担任,常务副院长由科技处副处长陈兆玮担任。

研究院面向交通前沿科技,围绕低真空管道磁浮、交能融合、悬浮隧道等方面前沿性基础研究,主要研究内容如下:

1、地下低真空管道磁浮系统设计理论与关键技术

(1)管道-轨道-隧道一体化设计理论及建造技术。

(2)管道-轨道-隧道结构健康检测与性能提升技术。

(3)应急抢修与紧急救援装备研发。

2、基于多场景交通与新能源融合理论与技术研究

(1)交通与新能源融合体系研究。

(2)交通与新能源融合关键技术研究。

(3)源-网-荷-储系统仿真试验研究。

3、悬浮隧道设计理论与关键技术

(1)悬浮隧道先进设计及制造技术。

(2)悬浮隧道全寿命周期性能评估与安全保障技术。

(3)悬浮隧道智能监测与智慧运维技术。

研究院围绕轨道-隧道-管道综合交通领域,主要科研成果如下:

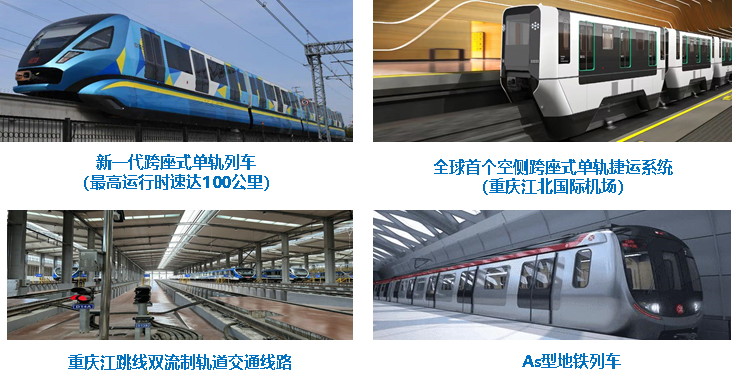

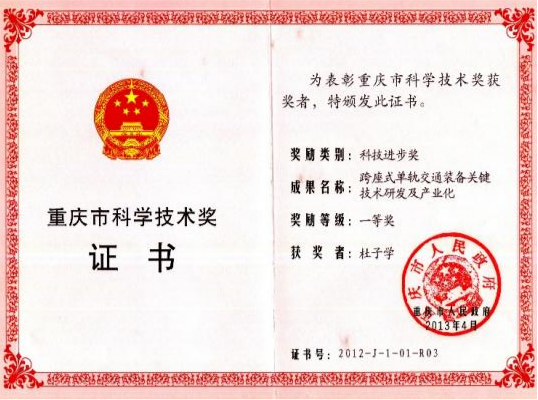

1、突破跨座式单轨交通核心技术。世界上首创具有自主知识产权的八编组大运量跨坐式单轨列车和首创宽轮距跨座式单轨车辆。承担国家科技支撑计划项目“跨座式单轨交通装备研发”项目,成功获得重庆市历史上国拨经费最大的国家级重大项目(5876万),世界上首次成功研制八编组大运量跨坐式单轨列车,为重庆建成为全产业链的单轨交通装备制造基地做出贡献和奠定技术基础。相关成果已部分得到产业化应用,实现产值达百亿元以上。我校在以跨座式单轨为代表的中低运量轨道车辆的研究处于国内领先地位。制定《单轨转向架通用技术条件》3项核心技术标准,提升我国单轨装备产业核心竞争力,获重庆市科技进步一等奖。

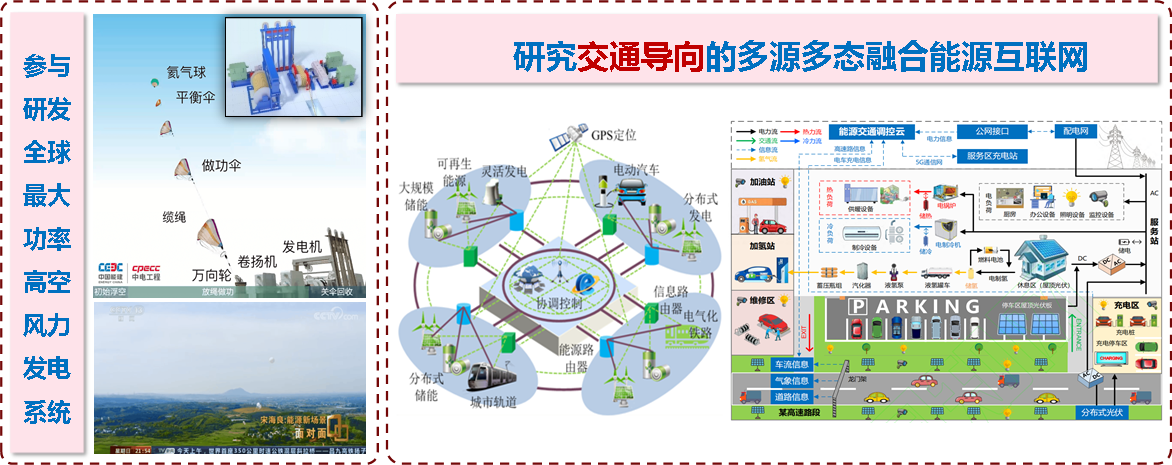

2、开展交通+能源前沿研究,形成交通导向的多源多态新能源微网“源-网-荷-储”协同运行与控制。以推动交通绿色发展为导向,开展多源多态融合能源互联网、高空风力发电、轻量化轨交与新能源融合体系、面向轻量化轨交的小型能源路由器技术研究和装备研发、基于轻量化轨交的交直流混合微网互联运行技术研究,实现交通+能源高度融合。

“两路”精神和现代人文研究院

“两路”精神和现代人文研究院(简称:“两路”人文院)遵循“弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系,用好红色资源,深入开展社会主义核心价值观宣传教育,深化爱国主义、集体主义、社会主义教育,着力培养担当民族复兴大任的时代新人”的要求,传承重庆交通大学红色基因,围绕打造“两路”精神和现代人文“学术高地、育人基地、传播阵地、智库平台”的综合目标进行建设。研究院目前拥有固定成员32人,其中教授14人,副教授16人;相关行业/领域顾问委员10人。“两路”人文院院长由重庆交通大学党委副书记张铭担任,常务副院长由马克思主义学院院长张晓平担任。

研究院面向传承弘扬‘两路’精神和现代人文系统工程建设开展系列研究,主要研究内容如下:

1、“两路”历史与文化研究

(1)川藏、青藏公路交通史;

(2)川藏、青藏公路的作用与时代价值;

(3)“两路”口述史与史料收集整理;

(4)“两路”历史数据库建设。

2、“两路”精神与新时代交通强国建设

(1)“两路”精神与交通强国建设;

(2)“两路”精神在当代工程伦理中的转化;

(3)“两路”精神对交通人才职业价值观的塑造。

3、“两路”红色资源与思想政治教育创新

(1)“两路”精神特色思政课程开发;

(2)“两路”精神数字化教学资源打造;

(3)“两路”精神实践育人模式开发。

4、“两路”文化遗产保护与新时代传播

(1)“两路”精神红色资源保护利用;

(2)“两路”文化IP开发;

(3)“两路”精神的国际国内传播。

研究院围绕“两路”精神和现代人文领域,主要科研成果如下:

1、深入开展“两路”精神理论研究与阐释,建设理论研究高地。重庆交通大学是交通运输部批准的交通强国建设试点单位,“传承弘扬‘两路’精神系统工程建设”是试点的重要内容。研究院专家学者受中宣部、交通运输部、人民出版社等邀请,参与“两路”精神的权威阐释工作;在《光明日报》《中国社会科学报》《党建》等权威报刊和杂志上发表了多篇理论成果;在交通运输部党组理论学习中心组集体学习上做专题辅导报告;承担多项“两路”精神相关国家社科基金项目;出版多部“两路”精神研究专著。

2、政产学研全面合作,促进“两路”精神传播。学校有利支撑了中央电视台纪录片《世界屋脊之路》、大型融媒体直播《“两路”上高原》等栏目的制作,助力了重庆交通大学“两路”精神育人园、川藏公路博物馆、蜀道集团川藏公路馆、雅安318自驾大本营等文博场馆的建设,参与了中国交建、蜀道集团等大型企业的“两路”精神弘扬传承相关工作。

3、深化育人改革,强化价值引领。学校开展了传承弘扬“两路”精神“七个一”工程,整合“两路”精神育人资源,综合运用思政课程、课程思政、“两路”育人园、虚拟仿真教学系统等各类方式,通过课程育人、场景教学、实践育人等方式,培养大量具有家国情怀、工匠精神的时代新人。

图 “两路.一梦”——行走的思政课

图 “两路”精神虚拟仿真教学系统

现代水利水运科技创新研究院

现代水利水运科技创新研究院(简称:现代“水”研院)积极面向紧密围绕交通强国、成渝地区双城经济圈、国家高等级航道网、国家水网、长江黄金水道、西部陆海新通道等国家重大战略和重大水利水运工程科技创新需求,充分发挥水利水运学科及相关研究领域的综合优势,以重大科研任务为牵引,以机制改革为动力,以协同创新为抓手,持续推动重大项目和标志性成果产出,提升学校科技创新效能,努力将研究院打造成为现代水利水运工程技术研究高地、青年科技人才培养基地、综合性科技创新平台,为学校服务和融入国家及区域重大战略、塑造发展新动能新优势提供重要动力和强力支撑。研究院目前拥有固定成员18人,其中教授11人,副教授4人。现代“水”研院院长由重庆交通大学原副校长王平义担任,常务副院长由航院学院谭家万担任。

研究院围绕重大水利工程、智慧水利、国家水网等科技创新需求,主要研究内容如下:

1、超深厚覆盖层智能解析和生态处置技术研究

(1)超深厚覆盖层多源异构参数层析重构技术研究。

(2)超深厚覆盖层多尺度潜蚀机理及渗控分析理论。

(3)极端环境大体积混凝土裂缝隐患探测识别技术。

2、西南山区地质减灾与应急处置技术研究

(1)大型水库地质灾害演化机理与安全控制。

(2)气候暖湿变化对高山工程的影响与灾害控制技术研究。

(3)复杂水环境下隧洞围岩灾变机理与建设技术研究。

3、数字水利创新应用研究

(1)水利工程智能建造与安全运维。

(2)水旱灾害防御与应急管理。

(3)山区水网水资源优化调配与工程布局优化。

(4)三峡库区水生态环境保护。

研究院围绕重大水利工程、智慧水利、国家水网等科技创新需求,主要科研成果如下:

1、参与重点研发项目子课题隧洞混凝土衬砌结构优化关键技术研究、超高性能自密实混凝土材料研发及智能浇筑系统整体工艺研究。授权国家发明9项、实用新型1项,受理国家发明专利4项,行业工法1项。

2、开展大型水库地质灾害演化机理与安全控制、富水隧道超前地质预报与安全控制技术、逐级时空泥石流动态演化与防治技术研究。获得中国交通运输学会科学技术奖一等奖1项,重庆市、四川省科技进步奖二等奖各1项,授权发明专利32项,出版学术专著3部,团体标准1部。

3、开展数字水利创新应用研究。 承担水利部现代化水库运行管理矩阵建设先行先试项目2个;承担重庆市技术创新与应用发展专项重点项目3项;承担三峡后续科研项目2项。目前水利部现代化水库运行管理矩阵建设项目鲤鱼塘水库现代化运行管理矩阵平台已建成,可实现洪水、水资源以及水质的预测、预警。

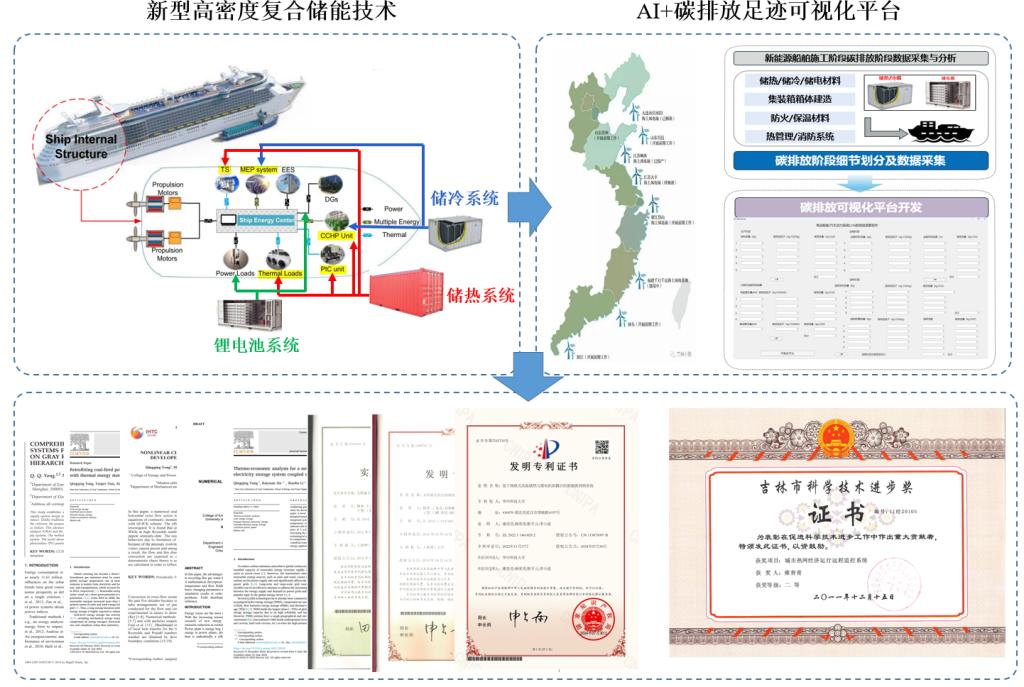

4、开展高密度储热/冷与储能电箱联合供能技术研究。承担国家自然科学基金、重庆市联合创新基金、中远海运科技创新项目、中石油塔里木油田科技创新项目,目前已开发利用AI大模型训练下的模型解析实时能源结构变化,能够动态校准电力、燃料等关键排放因子实现碳排放的全链条动态追踪,集碳排放测试、核算、可视化于一体的综合性平台。获得省部级科技进步奖1项,授权发明专利3项。

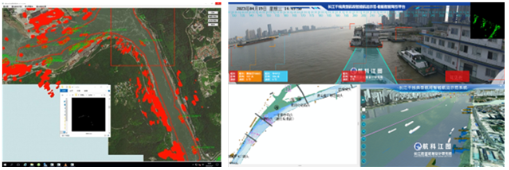

5、开展通航要素的多源多态信息融合研究,形成船舶通航态势多源感知与融合的“数据-感知-计算-控制”协同体系。开展基于船舶实景影像、电子航道图与数字孪生场景的多源要素动态融合与建模研究,实现航道要素信息的动态揭示与智能化构建。目前已实现智慧航道+智能船舶的深度融合与智能化协同平台。