发布时间:2025-09-01 来源:平台科 作者:平台科 编辑:kjc 审核:徐向阳、肖飞、陈兆玮 点击率:

交通新能源材料与装备研究院

一、研究院简介

重庆交通大学交通新能源材料与装备研究院的成立,是响应全球能源革命、服务国家“双碳”和交通强国战略、破解产业技术瓶颈、赋能区域经济升级的重要举措。充分发挥交通新能源材料与装备相关学科及研究领域的综合优势,以重大科研任务为牵引,以成果转化机制改革为动力,以协同创新为抓手,持续推动重大标志性成果产出,提升学校科技创新效能,努力将研究院打造成为交通新能源材料与装备研发高地、青年科技人才培养基地、综合性科技创新与成果转化平台,为学校服务和融入国家及区域重大战略、塑造发展新动能新优势提供重要动力和强力支撑。研究院依托材料学院、航空学院、航运学院相关研究团队组建。现有专职教师22人,其中,博士占比100%,教授占比45.5%,副教授占比31.8%,45岁以下占比77.3%;省部级及青年人才12人(19人次),具有海外经历人员10人。研究院院长由重庆交通大学原党委副书记郑旭煦教授担任。研究院在绿色能源催化转化材料与氢能技术、高安全高能量储能电池材料与动力系统、交通新能源装备集成等领域形成一系列关键技术。

二、组织机构

院长:郑旭煦;常务副院长:关伟。

设立管理委员会、专家咨询委员会、综合办公室等,实行院长负责制,下设综合办公室。

设院长1名,由学校聘任本领域有影响力的知名学者和领军人才担任;设常务副院长1名、副院长2名,遴选研究院科研人员担任,分别负责研究院项目策划和对外交流、项目管理和日常事务、成果转化和设备管理。

管理委员会是研究院的管理咨询机构,负责研究院建设与发展的咨询、协商、审议与监督等,成员由校内相关部门负责人、相关学院分管院长等组成,管理委员会主任由研究院院长兼任。

专家咨询委员会是研究院的学术咨询机构,主要为研究院的项目策划、成果转化等战略性、方向性问题提供决策咨询,成员由知名学者、行业专家等组成,委员会主任邀请院士等知名学者担任。

三、建设背景与目标

1. 建设背景

全球能源革命和国际技术竞争迫切需要自主创新,中国双碳战略和新能源产业升级亟需技术支撑,交通运输业新能源技术瓶颈亟待突破,重庆市新能源支柱产业培育面临现实压力,服务国家战略与区域发展的双重使命亟需整合发展,我校材料科学与工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术等学科已在交通新能源材料与装备领域形成研究特色,有必要通过科研平台整合创新积淀,推动形成“基础研究-技术转化-产业孵化”创新生态。

2. 建设目标

紧密围绕交通强国、成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等国家重大战略和交通运输业新能源科技创新需求,充分发挥交通新能源材料与装备相关学科及研究领域的综合优势,以重大科研任务为牵引,以成果转化机制改革为动力,以协同创新为抓手,持续推动重大标志性成果产出,提升学校科技创新效能,努力将研究院打造成为交通新能源材料与装备研发高地、青年科技人才培养基地、综合性科技创新与成果转化平台,为学校服务和融入国家及区域重大战略、塑造发展新动能新优势提供重要动力和强力支撑。

四、定位与研究方向

研究院依托材料学院、航空学院、航运与船舶工程学院等单位共同组建,是学校统筹交通新能源材料与装备相关学科建设、提升有组织科研创新效能的新型科研机构、联合科技创新和成果转化平台。研究院聚焦绿色能源催化转化材料与氢能技术、高安全高能量储能电池材料与动力系统、交通新能源装备集成等三个研究方向。

五、代表性成果

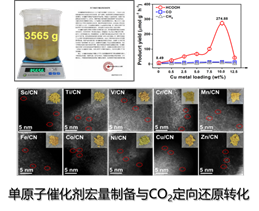

1、单原子催化剂宏量制备与CO2还原定向转化技术

开发了一种金属配位策略能有效合成单原子催化剂,单批次合成3.5 kg、高负载(0.1wt~10wt%)、10种金属元素适用,成本低至0.23元/克。开发了一种绿色清洁燃料生产技术,以CO₂制甲酸为例:实验室日产量 900 mL,选择性超过99%。该技术可适用于甲烷、甲醇等其他清洁燃料生产,助力“双碳”目标。

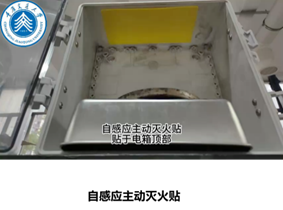

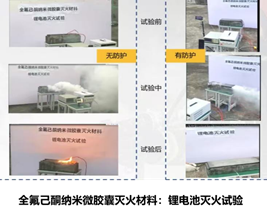

2、智能感应主动灭火高分子复合材料的构筑及应用

提出并验证了智能感应主动灭火高分子复合材料在储能电池火灾极早期自主感知及快速灭火的多重作用机理,包括化学抑制、热吸收、氧气稀释与保护层形成。构建了针对储能电池局部温升与微弧放电等前兆的多尺度、实时感知系统,实现火灾响应时间控制在5秒以内。开发基于微纳米胶囊封装的全氟己酮快速释放技术,确保低温触发下高效灭火,显著降低火灾蔓延风险。

3、镍资源循环与镍基新材料

采用自主研发的高效催化活性氢还原技术,以电镀镍废水和锂电池回收的镍盐为原料,制备产品纯度高达99.9%以上的单质镍金属、低熵合金、高熵合金等系列产品。提出了基于高空间密度活性氢的镍回收理论,研发了面向高纯镍有效生成的靶向破络技术,开发了高纯镍回收智能装备及其动态调控策略。